《福音》恵みのおとずれ 1996年 9月号

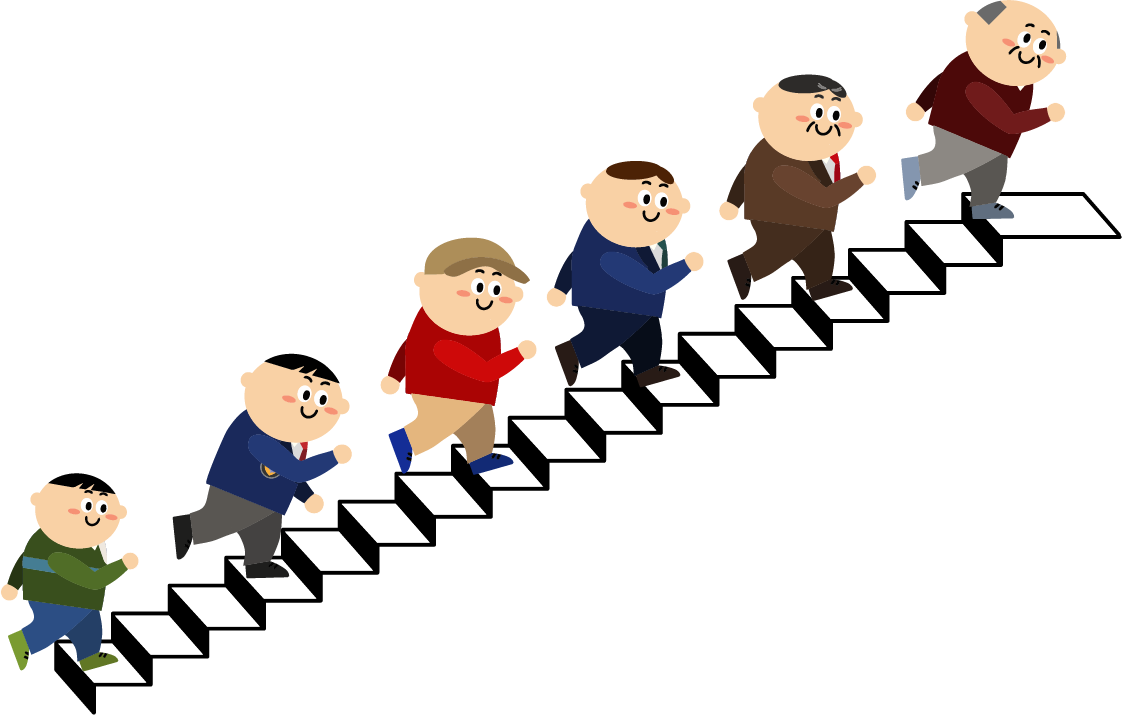

私の姑は今年100才を越えた。若い頃は何でもよく覚えている人だった為か、現在の自分に耐えられないらしく「どうしてこんなに忘れっぽくなったの」と嘆く。眼はかすみ、歩くこともできなくなった日々、「老いる」ということはこれほどまでに苛酷なことかと思わされる。しかし又、この道は私も同じように通る道なのである。“老い”は人生の一部なのだ。

最近の事、姑の友人が訪ねて来て、枕許で聖書を開いてイエス・キリストの言葉を読んで下さった。

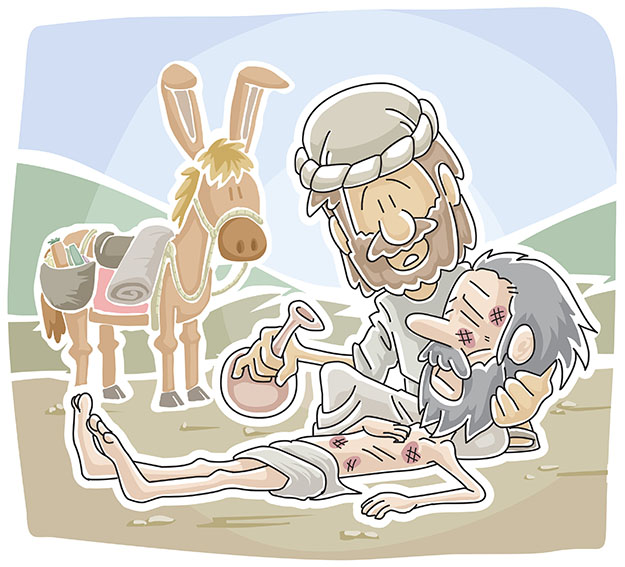

「ある人が、エルサレムからエリコへ下る道で、強盗に襲われた。強盗どもは、その人の着物をはぎ取り、なぐりつけ、半殺しにして逃げて行った。…(人々はこの人を見捨てて、通り過ぎた。)…ところが、あるサマリヤ人(注・当時ユダヤ人から蔑まれていた人々)が、旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで、ほうたいをし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげて下さい。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。』」 (ルカ10・30~35)

そして、その人は姑に言った。「おばあちゃん、このサマリヤ人はイエス様のことだよね、イエス様は今ここにいて介抱していて下さるよ。」姑はその言葉をよく理解し、うなずき、その眼からは涙があふれた。健康も美しさも、たくましかった力もはぎ取られ、孤独へと追いやられる“老い”の中で、神の恵みへの感謝が息を吹きかえした。

インドの詩人タゴールは、「お召しがきた。私は旅支度ができている。」とうたった。死を忌み嫌い、ただ避けるのではなく、その向こうの光を見つめる心、旅を導き支えるお方を信頼する信仰がそこにある。

イエス・キリストは私たちに近寄って傷の手当をし、自分の家畜に乗せて運び、負債を全部払ってくださった。この方と共に歩んでゆくなら、“老い”を案じることはない。その時こそ、人はかつて見なかった光に出会うだろう。

文・堀川 英子