『海嶺』

~ハジマリニカシコイモノゴザル

月刊アッセンブリーNews 第741 2017/6/1発行より

『海嶺』は歴史長編小説の最後の作品であり、膨大な資料や世界一周を含む現地調査、そしてページ数においても三浦綾子の最大の作品である。『海嶺』連載終盤にはヘルペスを発病、二年後には直腸癌(がん)が発見され、三浦綾子は死と対峠(たいじ)しつつ伝記小説を書く時期へと進んで行くことになる。『海嶺』は史上初の日本語訳聖書誕生と天保八年のモリソン号事件という近代日本の〈夜明け前〉の物語を描きつつ、人間の苦難と歴史の支配者としての神について語るダイナミックな作品である。

三浦綾子は、この漂流民の悲劇を通してその元凶たる、この国の人間を大事にしない鎖国性と棄民性(きみんせい)と、他者の言葉を聴こうとしない頑(かたく)なさという人間の罪性を鋭く描出しながら、にもかかわらず、そのような人間に対して神の側からなされた橋渡しとして聖書があり、その翻訳があったことを含意(がんい)させている。

天保三年知多半島小野浦を出た千石船宝順丸は江戸へ向かあう途中 嵐に遭い、帆柱を切り倒され漂流物と化すが、その喪失感は『道ありき』に語られる皇国民の練成の使命という帆柱を切り倒された堀田(三浦)綾子の戦後のそれと同質である。堀田綾子が、虚無の海での危険な漂流を通して、真に頼るべき存在に出会っていったように、作家は主人公の岩松を〈捨て子〉として設定し、〈捨てない存在〉への渇くような希求を与えた。

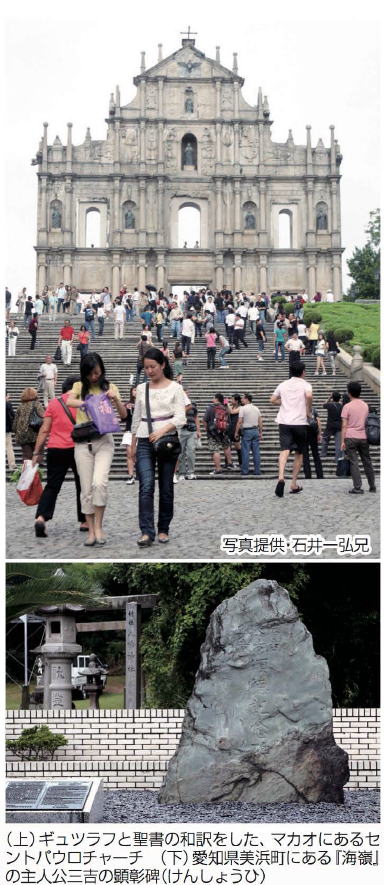

思いがけず日本から抜け出した漂流民たちの苦難の旅は、日本が試され、人聞が試され、人生の意味が問われる道程だが、それは神に近づく旅でもあった。様々な事件と出会いを通して次第に漂流民たちは、キリシタンを禁制する「お上」への「恐れ」とは別の「畏(おそ)れ」を感じ始める。それは、深い知恵と計画をもって支配する大いなる存在を感得した感情だ。彼らはマカオでギュツラフから聖書の翻訳作業への協力を要請されるが、それが神からの召し出しであることを次第lこ悟ってゆく。彼らはヨハネの福音書の第一行を「ハジマリニカシコイモノゴザル」と訳すが、思いがけない苦難の内にも「カシコイモノ」たる神の計画と目的が「ハジマリ」からあったと自覚する時、神は信頼すべき人格的存在として立ち現われる。それは、彼ら自身の中にあった苦難の意味の問いに対する答えでもあった。そして遂に彼らはこの物語の最後、祖国に捨てられ砲撃を受ける中で、「決して捨てぬ者」に出会ってゆくことになる。

思いがけず日本から抜け出した漂流民たちの苦難の旅は、日本が試され、人聞が試され、人生の意味が問われる道程だが、それは神に近づく旅でもあった。様々な事件と出会いを通して次第に漂流民たちは、キリシタンを禁制する「お上」への「恐れ」とは別の「畏(おそ)れ」を感じ始める。それは、深い知恵と計画をもって支配する大いなる存在を感得した感情だ。彼らはマカオでギュツラフから聖書の翻訳作業への協力を要請されるが、それが神からの召し出しであることを次第lこ悟ってゆく。彼らはヨハネの福音書の第一行を「ハジマリニカシコイモノゴザル」と訳すが、思いがけない苦難の内にも「カシコイモノ」たる神の計画と目的が「ハジマリ」からあったと自覚する時、神は信頼すべき人格的存在として立ち現われる。それは、彼ら自身の中にあった苦難の意味の問いに対する答えでもあった。そして遂に彼らはこの物語の最後、祖国に捨てられ砲撃を受ける中で、「決して捨てぬ者」に出会ってゆくことになる。

モリソン号事件は、イエスと人間との関係に重ねられてもいる。「この方はご自分の国に来られたのに、この国の民はこの方を受け容れなかった」という「ヨハネの福音書」の言葉はそのままこの漂流民たちに当てはまる。またイエスが「我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか」と叫んで、死んだ十字架によって、彼を殺した人類の救いの道が開かれたように、この漂流民たちが祖国に捨てられたことで、歴史は開国への歩みを大きくする。海嶺のごとく歴史の波の下で目に触れない庶民の人生が、しかし「カシコイモノ」たる神によって導かれ用いられる時、歴史をさえ作る存在として輝きを放つことを、三浦綾子は希望として語っているのである。

《寄稿者》

《寄稿者》

森下辰衛 Tatsue Morishita

プロフィール

1962年岡山県生。元福岡女学院大学助教授。

全国三浦綾子読書会代表。 http://miura-ayako.com/

三浦綾子記念文学館特別研究員。