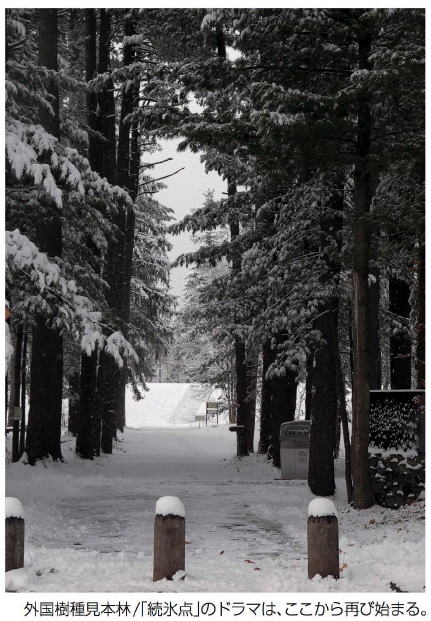

『続氷点』

~”ごめんなさい” のあたたかさ

月刊アッセンブリーNews 第739 2017/4/1発行より

『続氷点』は同連載終結から4年半後に連載がスター卜した。『氷点』の陽子の遺書に書かれた”ゆるし” 。人はいかにして人をゆるし、また自らの罪をゆるされることができるのかという問題がテーマである。

陽子は3日間の昏睡(こんすい)から目覚めたとき、殺人犯の子ではなかった代わりに、不義の子という重荷を負わされる。「自分が生れた時、父も母も、狼狽、困惑しただけであろう。できることなら、闇から闇に葬りたかったにちがいない」と、実の母 三井恵子を心の中で責め続ける。

陽子は3日間の昏睡(こんすい)から目覚めたとき、殺人犯の子ではなかった代わりに、不義の子という重荷を負わされる。「自分が生れた時、父も母も、狼狽、困惑しただけであろう。できることなら、闇から闇に葬りたかったにちがいない」と、実の母 三井恵子を心の中で責め続ける。

大学生になった陽子は札幌で弟 三井達哉に出会う。達哉は余りに母に似ている陽子を不審に思い、陽子を強引に車に乗せて雪の札樽国道を小樽の自宅に向けて走る。それを止めようと追う北原、そして事故が起きる。吹雪で停車した達哉の車に近寄った北原の足を、急発進した達哉の車が轢(ひ)いてしまう。北原は片足を失う。

三井家ではついに恵子が過去を告白するが、恵子の夫 三井弥吉は20年前から妻の裏切りを知っていた。辻口夫妻宛に弥吉からの手紙が来たが、そこには、彼が中国で上官の命令で妊婦の腹をかき裂くという残虐な罪を犯したこと、弥吉の出征中に恵子が中川という学生の子を産んでいたことを知ったときに、むしろ感謝の思いに満たされたことなどが書かれていた。

深い罪の自覚の中で弥吉は、妻の罪を責めなかっただけでなく、たとえ他の男との子供にせよ、妻が堕胎(だたい)せず、一つの命を産んでくれていたことに慰めを感じたというのだ。姦通罪(かんつうざい)のあった時代、不義の子を産むことは、姦淫(かんいん)の女として糾弾される可能性を遺すことだった。家庭と人生をぶち壊すであろう罪の証拠をこの世に産み落とすことは、罪を認める覚悟をもって裁きの可能性を引き受けて命を守ることだった。陽子が生れる時に既に陽子のためにそんな犠牲が払われていたのだ。

弥吉は幼い命を守ることができなかったが、妻はそれをした。それが彼には救いであり希望だった。だから手紙の末尾に、「妻の子供を立派にお育て下さいましたことを、衷心(ちゅうしん)より感謝申しあげて」と書いていた。文学館にある「『続氷点』創作ノー卜」の表紙には、「不貞の十字架」と大きく書かれているが、不貞の十字架を背負うことを引き受けた恵子、それをともに担おうとした弥吉に、罪の自覚が自己中心に勝たせることが示されている。

陽子は、網走へと発つとき啓造がくれた聖書を読む。ヨハネ福音書のその箇所には、姦通の現場で捕らえられた女が、衆人に石で、打ち殺されそうになる場面が記されていた。イエスが

「罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」

と言うと、一人去り二人が姿を消し、やがてイエスと女だけが残った。陽子は自分が石を投げつけていた女が石打たれながらも守ろうとしたものは、実に陽子自身の命だったと気づいた。陽子は、自分の冷酷さを目の前に広がる蒼(あお)ざめた流氷原と同じだと思う。するとそのとき、灰色の氷原にサモンピンクの光が一筋淡く染めた。その血にも似た紅が、火焔(かえん)のように広がり流氷が燃える。「(天からの血!)」陽子は、キリストが十字架に流されたという血潮の意味を悟る。陽子の中から「おかあさん、ごめんなさい」が噴き出してくる。

自分を愛し、自分を産んだ存在(母と神)に対して心から「ごめんなさい」が言えること。そこに救いがある。そこではじめて、自分をも本当に愛することができるのだ。

《寄稿者》

《寄稿者》

森下辰衛 Tatsue Morishita

プロフィール

1962年岡山県生。元福岡女学院大学助教授。

全国三浦綾子読書会代表。 http://miura-ayako.com/

三浦綾子記念文学館特別研究員。